Wissenschaftliche Arbeitsgruppen

Prof. Dr. rer. nat.

Ulrike Hendgen-Cotta

Leitung Forschungslabore

CardioScienceLabs

Zelltod-aktivierende Mechanismen im Myokard und myokardiale Protektion

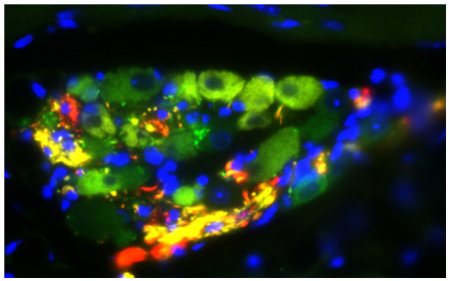

Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der grundlegenden und translationalen Erforschung von Zelltod-aktivierenden Mechanismen im Rahmen des breiten Spektrums kardialer Erkrankungen.

Aktuelle Projekte fokussieren sich hierbei auf die Schädigung des Herzens in der Reperfusion nach myokardialer Ischämie und bei ischämischem Hirninfarkt. Wir adressieren hierbei insbesondere mitochondriale Morphologie, Energetik, Fehlfunktion, Kommunikation und Zelltodregulation sowie die Wechselwirkung von Proteinen untereinander und die Bildung von Protein-Liganden-Komplexen. Hauptziel ist es, neue molekulare Zielstrukturen innerhalb der die Apoptose/Nekrose vermittelnden Signalwege zu identifizieren und translationale Protektionsstrategien für die therapeutische Anwendung zu entwickeln.

Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Charakterisierung von zentralen Regulatorproteinen der Zelltodkaskade in etablierten und innovativen in-vivo- sowie in-vitro-Modellen mittels physiologischer, pharmakologischer, biochemischer und molekularbiologischer Methoden und komplexer bildgebender Systeme wie transthorakale Echokardiografie, linksventrikuläre Herzkatheter-Untersuchung, Konfokal- und Elektronenmikroskopie.

Univ.-Prof. Dr. med.

Matthias Totzeck

Stellvertreter des Direktors

Acute Cardiac Injury and Repair

Die Arbeitsgruppe untersucht die pathologischen Signalwege akuter kardialer Schäden, sowohl in grundlagenwissenschaftlichen als auch in klinischen Studien. Hierbei werden verschiedene Ursachen dieser Schäden betrachtet, wie z. B. der akute Myokardinfarkt, Herzklappenerkrankungen oder Folgen einer Krebstherapie. Wesentliches Ziel ist die Entwicklung neuartiger Therapien zur Verbesserung der Mortalität und Morbidität der betroffenen Patienten.

Momentan fokussieren sich die Studien der Arbeitsgruppe auf aktuell in der Klinik bereits eingesetzte (anti-PD1 Therapie, Strahlentherapie) oder in der Entwicklung befindliche Krebstherapien (anti-CD47 Therapie). Hierzu werden State-of-the-Art-Methoden genutzt (Kultivierung und Reprogrammierung humaner Zellen, Ultraschall und PET-CT im murinen in vivo Modell, in vivo Infarktmodell) oder selbst entwickelt (3D Light Sheet-basierte Analyse kardialer Schäden).

Univ.-Prof. Dr. med.

Amir A. Mahabadi

Leitender Oberarzt

Subklinische Atherosklerose

Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Erfassung, Prävalenz und prognostischen Bedeutung von Frühstadien und Manifestation einer Atherosklerose in unterschiedlichen Gefäßbetten einschließlich der Koronararterien und untersucht Einflussfaktoren auf deren Entstehung und Progression. Die Wechselwirkung von epikardialem Fettgewebe sowie medikamentöser Therapie auf die koronare Atheroskleroseentstehung stellt einen Schwerpunkt der Arbeitsgruppe dar.

Die Arbeitsgruppe hält aktive Kooperationen zu führenden Forschungsgruppen weltweit. Hieraus entstanden in den vergangenen Jahren zahlreiche erfolgreiche Projekte und hochrangige Publikationen.

Im Cardiovascular Imaging Laboratory bietet die Arbeitsgruppe die Auswertung multimodaler kardiovaskulärer Bildgebung auf Spitzenniveau an. Neben Aufgaben im Rahmen eigener wissenschaftlicher Fragestellungen ist das Cardiovascular Imaging Laboratory als Core-Lab für randomisierte Studien tätig.

Durch die enge Verflechtung mit der Cardiac Trial Unit sind die Mitglieder der Arbeitsgruppe in die Planung und Durchführung von klinischen Studien eingebunden. Neben der Integration von multimodaler Bildgebung stellen Algorithmen zur Prädiktion von kardiovaskulären Erkrankungen anhand großer Datenbanken, auch unter Zuhilfenahme von Ansätzen des maschinellen Lernens, einen weiteren Schwerpunkt der Arbeitsgruppe dar.

Prof. Dr. med.

Christos Rammos, MHBA

Stellvertreter des Direktors

Kardiovaskuläre Dysfunktion

Die atherosklerotische Gefäßerkrankung ist die zugrundeliegende Ursache für Mortalität und Morbidität zahlreicher kardiovaskulärer Pathologien, wie beispielsweise der koronaren Herzerkrankung oder der peripheren und zerebralen arteriellen Verschlusskrankheit.

Akzelerierte und ätiopathogenetisch noch unklare Formen der Atherosklerose prägen einen Schwerpunkt der Arbeitsgruppe. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der chronischen Inflammation sowie der engen Beziehung zu oxidativem Stress, endothelialer Dysfunktion und vaskulärer Kalzifizierung. Ein wesentlicher Aspekt liegt in der prognostisch relevanten vaskulären Funktion und den sie beeinflussenden Variablen. So geht beispielsweise erhöhtes Alter mit funktionellen und strukturellen Veränderungen des kardiovaskulären Systems einher und führt zu gesteigerter Mortalität und Morbidität.

Entsprechend dem breiten Spektrum der vaskulären Medizin fokussieren sich die Schwerpunkte der Arbeitsgruppe auf klinische, translationale und grundlagenwissenschaftliche Aspekte. Die wesentlichen wissenschaftlichen Aktivitäten fokussieren sich einerseits auf die Interaktion des Mikrobioms und der Inflammation bei atherosklerotischen Erkrankungen und andererseits auf die Modulation der kardiovaskulären Funktion über katheterinterventionelle Eingriffe, diätetische Interventionen sowie Lifestylemodifikationen.

PD Dr. med.

Christiane Jungen

Leitungsteam

Kardiale Arrhythmien und autonome Innervation / Arrhythmias & Cardiac Innervation

Die Arbeitsgruppe untersucht den Einfluss des autonomen Nervensystems auf die Entstehung von ventrikulären Herzrhythmusstörungen. Ein Schwerpunkt bildet die Interaktion mit dem kardialen Immunsystem. Neben grundlagenwissenschaftlicher Forschung finden auch translationale Untersuchungen statt. Durch die klinische Verknüpfung ist ein ganzheitlicher Ansatz mit hoher Relevanz für den Patienten gewährleistet. Das Ziel ist die Entwicklung neuartiger Therapien zur Reduktion von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen.

Obwohl ein akuter Herzinfarkt heutzutage zeitnah therapiert wird, versterben bis zu 10% der Patienten innerhalb eines Jahres v.a. an ventrikulären Herzrhythmusstörungen. Diese lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen entstehen u.a. durch ein Ungleichgewicht des autonomen Nervensystems mit einem Überwiegen des sympathischen Anteils. Zusätzlich zur Aktivierung des sympathischen Nervensystems kommt es zu einer massiven Aktivierung des Immunsystems in den ersten Stunden des akuten Herzinfarktes.

Prof. Dr. med.

Julia Lortz

Leitungsteam

mHealth-technologies used for lifestyle interventions – smartphone-basierte mHealth-Technologien zur Unterstützung von Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen

Durch den Einsatz digitaler Unterstützungshilfen wollen wir passgenau und zielgerichtet die Versorgung der kardiovaskulären Patienten am Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum verbessern. Hierzu eignen sich besonders mobile und digitale Gesundheitsanwendungen (sog. mHealth-Technologien). Diese eignen sich hervorragend zur Überwindung struktureller und persönlicher Barrieren – nicht zuletzt aufgrund der hohen Reichweite und den Möglichkeiten der Personalisierung.

PD Dr. med.

Lars Michel

Leitungsteam

Kardio-Immunologie und Kardiomyopathien

Immuncheckpoints im akuten Myokardinfarkt

Die myokardiale Inflammation spielt eine Schlüsselrolle bei der Entstehung und Heilung des akuten Myokardinfarkts. Ziel des Projekts ist ein besseres Verständnis der Regulation der adaptiven Immunantwort nach akutem Myokardinfarkt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Rolle des Immuncheckpoints Programmed cell death protein 1 (PD1), der eine entscheidende, aber bisher nur unvollständig verstandene kardioprotektive Funktion besitzt. Durch ein translationales Konzept mit Anwendung innovativer Methodik und direkter klinischer Verknüpfung wird ein ganzheitlicher Forschungsansatz mit hoher klinischer Relevanz gewährleistet.

Kardiomyopathien: Kardiale Amyloidose und Hypertrophe Kardiomyopathie

Die kardiale Amyloidose wird durch Ablagerung von fehlgefalteten extrazellulären Proten (Amyloid-Fibrillen) im Herzen verursacht, und führt zu einer progredienten Herzinsuffizienz. Ziel des Schwerpunkts „Kardiale Amyloidose” ist das bessere Verständnis von Pathophysiologie, optimaler Diagnostik und zielgerichteter Therapie, um die Behandlung einer wachsenden Zahl von Patient*innen zu verbessern. Das prospektive Essen Amyloidosis Registry (EAR) (PI: Dr. med. L. Michel) bietet die optimale Basis für zielgerichtete und nachhaltige Projekte zur Beantwortung aktueller wissenschaftlicher Fragestellungen.

Die Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) ist eine genetisch bedingte Herzmuskelerkrankung, welche zu Herzinsuffizienz und plötzlichem Herztod führen kann. Durch die Einführung der Myosin-Inhibitortherapie steht erstmals eine zielgerichtete Behandlung für betroffene Patient*innen zur Verfügung. Das Ziel des Schwerpunktes “Hypertrophe Kardiomyopathie” ist die systematische Erfassung diagnostische Verfahren, funktioneller und echokardiographischer Parameter, kardialer Biomarker sowie prognostische Aspekte, um ein verbessertes Krankheitsverständnis zu erreichen.

Dr. med.

Muhammed Kurt

Leitungsteam

Devicebereich

Die Zielsetzung unserer Arbeitsgruppe besteht in der kontinuierlichen Optimierung und fortschrittlichen Weiterentwicklung der Implantationstechniken kardialer Devices sowie der präzisen und individualisierten Programmierung dieser Systeme. Unser wissenschaftlicher Fokus richtet sich nicht allein auf die etablierten transvenösen Systeme, sondern umfasst gleichermaßen die Integration und Evaluation sondenloser Technologien (AVEIR® & MICRA®) sowie subkutan implantierter Defibrillatoren. Mit methodisch fundierter Expertise und innovativem Ansatz setzen wir höchste Standards in der apparativen Kardiologie, um den zukünftigen Herausforderungen in der kardialen Therapie mit überlegener Kompetenz zu begegnen.

Univ.-Prof. Dr. med.

Shibu Mathew

Leitungsteam

Interventionelle Rhythmologie

Die Arbeitsgruppe untersucht in verschiedenen wissenschaftlichen Projekten Entstehungsfaktoren, Trigger und Perpetuierungsmechanismen kardialer Arrhythmien. Im Mittelpunkt stehen hier Vorhofflimmern, atriale Tachykardien, aber auch ventrikuläre Arrhythmien.

Neben Auswirkungen der kardialen Fibrose auf atrialer und ventrikulärer Ebene, werden aber Kontextfaktoren und elektrokardiographische Parameter systematisch untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Analyse innovativer Ablationsmethoden. Hier seien neben herkömmlichen Verfahren, wie der Hochfrequenzstromablation und der Kälteballonablation aber auch die Elektroporation (Pulsed Field Ablation – PFA) genannt. Vorrangiges Ziel ist es so neben neuen therapeutischen Strategien, die Genese von Herzrhythmusstörungen besser zu verstehen und dadurch individualisierte Strategien zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen zu implementieren.

Dr. med.

Tobias Müller

Leitungsteam

Intensivmedizin

Forschungsschwerpunkte:

Die Arbeitsgruppe Intensivmedizin befasst sich mit der klinischen Forschung im Bereich der kardiovaskulären Intensivmedizin. Unser Fokus liegt auf der Optimierung intensivmedizinischer Behandlungsstrategien, der Weiterentwicklung moderner Organunterstützungsverfahren sowie der patientenorientierten Versorgung kritisch kranker Patientinnen und Patienten.

Zentrale Forschungsbereiche:

- Erweiterte Hämodynamik: Weiterentwicklung hämodynamischer Überwachungsmethoden durch moderne Technologien und Künstliche Intelligenz (KI), um Schockzustände frühzeitig zu erkennen und individuelle Therapieansätze zu optimieren.

- Schock & Kreislaufunterstützung: Optimierung der kurzfristigen mechanischen Kreislaufunterstützung (ECMO, Impella) und hämodynamischer Therapiekonzepte unter Nutzung modernster erweiterter Hämodynamikerfassung

- Post-Reanimationsversorgung: Individualisierte Therapieansätze zur neurologischen Prognoseverbesserung nach kardiopulmonaler Reanimation

- Sepsis- und Multiorganversagen-Therapie: Innovative Behandlungsstrategien bei Sepsis, septischem Schock und akuten Organversagen

Methoden und Kooperationen:

Unsere Forschungsprojekte kombinieren klinische Studien und datenbasierte Analysen. Die Arbeitsgruppe arbeitet eng mit nationalen und internationalen Forschungsnetzwerken sowie universitären Partnern aus der Kardiologie, Intensivmedizin, Infektiologie und Mikrobiologie zusammen.

Zielsetzung:

Unser Ziel ist die wissenschaftlich fundierte Weiterentwicklung intensivmedizinischer Therapien, um die Behandlungsergebnisse und Prognosen kritisch kranker Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern.

PD Dr. med.

Iryna Dykun

Leitungsteam

Personalized cardiovascular prevention

Lipid rich plaque burden – Predictors, modifies, and prognostic implications

Near-infrared spectroscopy (NIRS) intravascular ultrasound imaging can detect lipid-rich plaques. Lipid-rich plaques are associated with major acute cardiovascular events. We aim to evaluate the effect of established and innovative risk factors such as systemic and local inflammation, lipidomics, and innovative theapeutic approaches of on Lipid-rich plaques and their dynamic changes over time.